ARCHITETTURA NEL CINEMA E SCENA TEATRALE

LA CITTA’ AMERICANA NEL TEATRO DEL ‘900

Dalle scene di UN TRAM CHIAMATO DESIDERIO alle opere di ARTHUR MILLER

WORKSHOP

LABORATORIO di SCENOGRAFIA

Il corso è un esercizio sul rapporto tra arte cinematografica e arte teatrale e si inoltra lungo la struttura scenografica e drammaturgica delle opere, per coglierne i rapporti con gli ambienti e i luoghi scenici, svelarne codici e punti di vista.

E’ un lavoro che cerca nuove soluzioni per un insolito studio e diverse interpretazioni.

Attraverso l’analisi delle caratteristiche drammaturgiche del testo e delle sceneggiature dei film, si arriva alla destrutturazione e scoperta dei set cinematografici, per capirne passaggi, soluzioni tecniche ed artistiche.

Il processo creativo che s’instaura mira alla riprogettazione in scala di modelli ed elementi di scena, con la realizzazione di elaborati, foto, riprese video ed esercitazioni pratiche.

Un efficace lavoro d’analisi del set, dei luoghi e dei singoli fotogrammi, vuole condurre gli studenti ad una coerente ricerca metodologica.

Il passaggio successivo sarà quello di ricreare ambienti scenografici coerenti al testo, ripensati e ricomposti.

Le modalità di studio e di esercitazione prevedono una frequenza di incontri non necessariamente ravvicinati, anzi possibilmente costruiti in diversi moduli.

È possibile articolare le esercitazioni anche in forma più distesa nel tempo. Gli studenti lavoreranno in gruppo per la produzione di studi, opere, modelli, video e giungere all’analisi e alla discussione finale di elaborati e progetti.

Il corso di scenografia costruito in forma di workshop-laboratorio, non si pone obiettivi di formazione strettamente didattici ma vuole soprattutto sviluppare autonomia di ricerca, metodologica e di pensiero.

LA CITTA’ AMERICANA NEL TEATRO DEL ‘900

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO di Tennessee Williams

A STREET CAR NAMED DESIRE, messo in scena all’Ethel Barrymore Theatre di Broadway a New York il 3 dicembre 1947, per la regia di Elia Kazan e con le scene di Jo Mielziner, uno dei maggiori scenografi di Broadway del ‘900, è un dramma ambientato nel dopoguerra, a New Orleans, nel profondo sud dell’America.

Incentrato sul rapporto vulnerabile tra due sorelle, che cercano di sfuggire alla propria disperazione, aggrappandosi alle immagini di un luminoso passato, il testo vede crollare in entrambe ogni illusione al contatto con una brutale realtà.

La fragile e instabile Blanche rimasta vedova va a trovare Stella, sposata con il rozzo e brutale Stanley Kowalsky. La sua violenta e imponente figura spinge la fragile donna ad una irresistibile attrazione verso di lui: inconsciamente lo sfida, fino a provocarne la violenza più cieca.

Nella versione cinematografica del 1951, per la regia di Elia Kazan, la scenografia ha un impianto decisamente teatrale (Oscar nel 1952 per Richard Day e George James Hopkins) ed è molto simile alla versione di Broadway: anche in questo caso supporta magistralmente lo straordinario naturalismo dell’interpretazione dei personaggi.

Nel film la cinepresa è manovrata come un microscopio, penetra nella psicologia dei personaggi, punta sulla crudeltà del linguaggio e scartando una scelta naturalistica della fotografia, si affida a un attore intenso e introspettivo, indolente ed esplosivo come il giovane Marlon Brando, portatore di un “metodo” innovativo messo al servizio del realismo sociale del cinema di Elia Kazan.

Nel film la cinepresa è manovrata come un microscopio, penetra nella psicologia dei personaggi, punta sulla crudeltà del linguaggio e scartando una scelta naturalistica della fotografia, si affida a un attore intenso e introspettivo, indolente ed esplosivo come il giovane Marlon Brando, portatore di un “metodo” innovativo messo al servizio del realismo sociale del cinema di Elia Kazan.

La macchina da presa si adegua agli ambienti creati sul set, li percorre e diventa protagonista in soggettiva, sembra superare la fenomenologia degli attori per scavarne un percorso interiore.

La scenografia curata da Day e Hopkins, facilmente rintracciabile attraverso i fotogrammi e lo studio della pellicola, ci riporta incredibilmente il realismo crudo dei luoghi del sud: interni ed esterni ricostruiti, inventati ma autenticamente vivi, assecondano del tutto le scelte della regia e sono uno splendido esempio di relazione cinema – teatro perfettamente integrati.

Ricostruire con gli studenti alcune parti o l’intera macchina

scenica, sarà una grande palestra di sperimentazione, una possibilità di studio dove verificare in scala ridotta alcuni movimenti di macchina, azioni attoriali e inquadrature, piani sequenza, carrellate e manovre tecniche, non soltanto riprovando e reinventando le azioni di attori e protagonisti dell’opera, ma ritrovando il clima stesso dell’esperienza cinematografica.

LA CITTA’ AMERICANA NEL TEATRO DEL ‘900

UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur Miller

A VIEW FROM THE BRIDGE è una delle opere più rappresentate di Arthur Miller e debuttò al Coronet Theatre di Broadway (N.Y.) il 29 settembre 1955.

UNO SGUARDO DAL PONTE trae origine da un fatto di cronaca reale, una torbida vicenda familiare ambientata tra gli immigrati italiani di Brooklyn. Una storia di passione e gelosia legata al “sogno americano”, illogica e significativa, perfetta e misteriosa come una manifestazione del fato greco (non a caso nella prima versione teatrale, la scenografia era dominata da un frontone di stile greco).

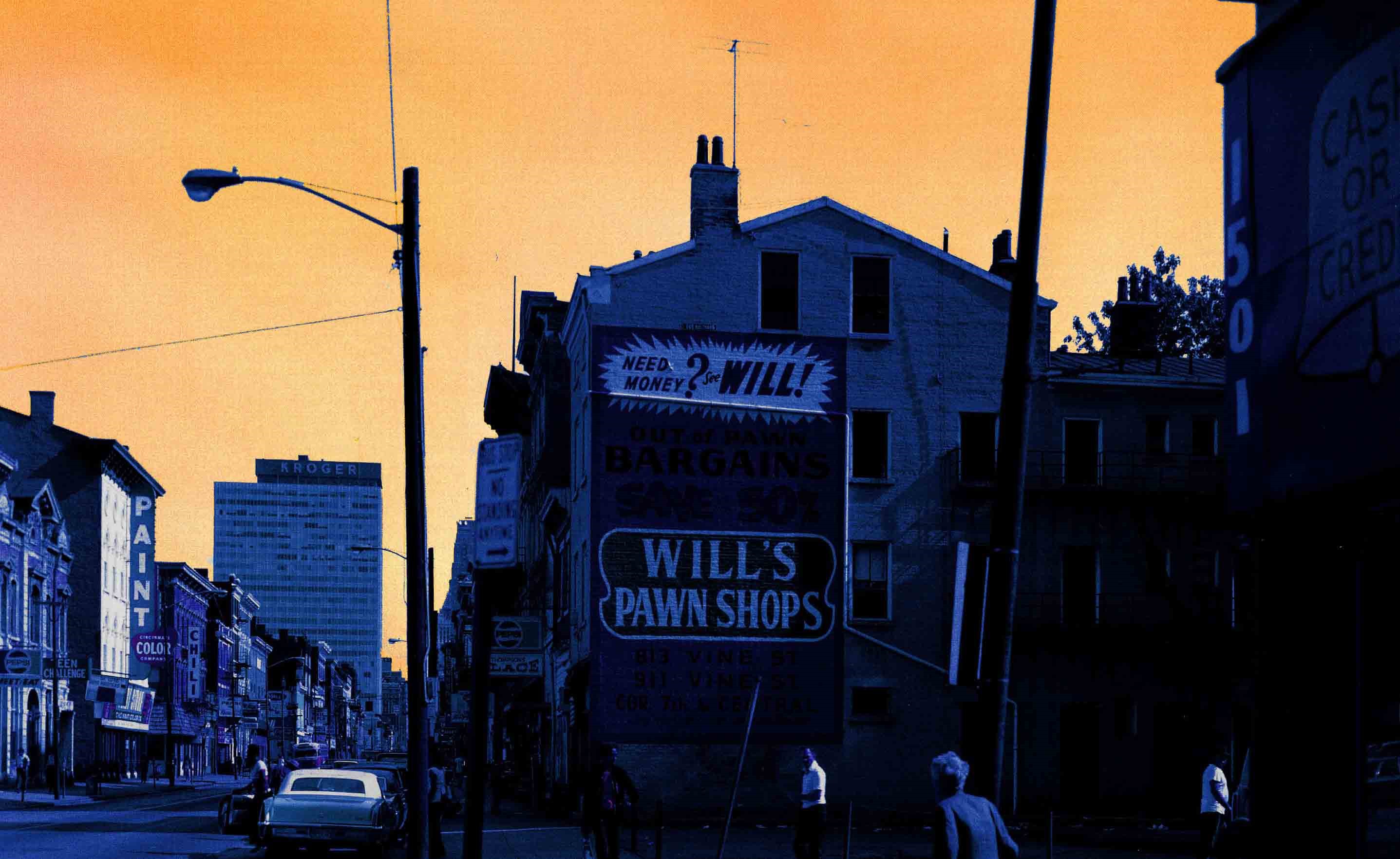

A pochi passi dai luoghi di questa esistenza operaia del porto di New York, viveva indisturbata l’America dei grattacieli, della modernità, del lavoro e del benessere: quella che si vede al di là del ponte, appunto.

Fanno da sfondo l’atmosfera, il clima, la grande rivoluzione estetica, architettonica e formale del mondo americano del dopoguerra, in relazione al diverso sguardo psicologico dei grandi artisti che ne destinano il cambiamento.

In questo caso con gli studenti si attiverà una ricerca volta allo studio di connessioni e legami con le esperienze e i punti di vista delle altre forme artistiche, in particolare con lo sviluppo dell’arte fotografica e cinematografica del XX secolo, con la Pop Art americana degli anni ‘60 e le successive forme del Nouveau Realisme e di Neo Espressionismo.

La drammaturgia di UNO SGUARDO DAL PONTE permette uno studio comparato tra regia, drammaturgia e messa a punto scenografica, dove l’architettura della città diventa lo spazio onirico, da sviluppare cercare e rappresentare.

Le versioni italiane della pièce teatrale, di Luchino Visconti del 1958, in pieno neorealismo, con le scene di Mario Garbuglia e la versione parigina di Peter Brook, sempre nel 1958, saranno momenti di studio e di analisi, volti a capire la complessità della struttura drammaturgica dell’opera di Miller.

La versione cinematografica di Sidney Lumet, del 1962, con Raf Vallone come protagonista, assieme a Maureen Stapleton e Carol Lawrence, riuscirà inoltre a suggerire agli studenti diverse possibilità di messa in scena, anche in ambito cinematografico.

Questa “domestic tragedy”, dove la famiglia microcosmo racchiude ed estremizza le forze contrapposte della persona, con un richiamo preciso al destino ciclico e incombente, tipico della tragedia greca, vede nella versione in bianco e nero, perfettamente disegnato, il forte legame che caratterizza l’arte americana, tra palcoscenico e set cinematografico.

Erano gli anni anche di James Dean, di Marylin Monroe, di Pollock e De Kooning, dei primi romanzi di Keoruac e del profondo materialismo della “nuova società americana”, del film di Hitchcock La Finestra sul Cortile (1954), grande metafora della visione e del vedere: tutti elementi lucidamente indicativi della grande palestra di studio sulla scena, che può diventare l’opera di Arthur Miller.

La città si trasforma, sotto gli occhi critici degli artisti, ispirati dal realismo tormentato di Edward Hopper: ne seguono le tracce tutti gli artisti Pop, William Klein, Edward Ruscha, Roy Lichtenstein e George Segal negli Stati Uniti, Mario Sironi e Mimmo Rotella in Italia e gli altri grandi testimoni dell’incredibile trasformazione in atto.

Nessuno ne viene esentato, mentre la città consuma la sua crescita, irriverente, disimpegnata e terribile.

LA CITTA’ AMERICANA NEL TEATRO DEL ‘900

LO ZOO DI VETRO di Tennessee Williams

Al realismo della città e del porto di New York, si contrappone l’opera onirica e psicologica di Tennessee Williams, LO ZOO DI VETRO, andata in scena a Chicago nel 1944 e ambientata in un quartiere e caseggiato americano, dalle caratteristiche simili a quelle dell’opera di Miller: “una tetra muraglia” definita così da Williams stesso, metafora implacabile della società americana.

È la storia di un piccolo gruppo familiare che ha fallito nelle sue aspettative, in un dramma della memoria dove i “mai vissuti”, sopravvivono aggrappandosi l’uno all’altro.

Anche quest’opera vede lo sfondo della città americana, con le sue luci e i suoi simboli esistenziali e le sue difficili connessioni con la vita dei protagonisti: a differenza di Miller, le note drammaturgiche di Williams, ampie e molto suggerite, permettono uno sguardo lucido e tragico, nostalgico e mitico.

L’ importante occasione di confronto tra le tre opere proposte come approfondimento scenografico, vuole scandire i diversi piani di profondità, tra immagine e racconto, tra spazio scenico e parola, tra spazio e architettura, tra forma estetica e prospettiva visiva.

L’agglomerato urbano che raccoglie l’appartamento dei Wingfield, protagonisti de LO ZOO DI VETRO, come per molte famiglie della piccola borghesia newyorkese, interessa per gli automatismi e i comportamenti che provoca nella storia delle persone che ci vivono:

“…poiché tutti questi enormi caseggiati bruciano del lento e implacabile incendio dell’umana disperazione”.

Le versioni cinematografiche di THE GLASS MENAGERIE sono diverse e contribuiscono allo studio approfondito dell’opera di Williams. Il film in bianco e nero del regista Irving Rapper (1950) e il remake del 1987 diretto da Paul Newman, ci rimettono davanti storie di uomini e donne ai margini della società americana, quella società che era uscita vittoriosa e ricca dalla Seconda guerra mondiale, ma che evidentemente nascondeva un altro volto.

Un volto a cui Williams diede ascolto e spazio.

I protagonisti dei lavori di Miller scritti per il palcoscenico, spesso puniti dal destino per il solo fatto di aver provato a cambiare ciò che evidentemente era già scritto, provengono dagli abissi più cupi delle città e delle province statunitensi, dagli anfratti più sordidi dell’animo umano.

LO ZOO DI VETRO di Williams rappresenta l’inganno dell’immaginario: non è casuale la grande importanza, data dall’autore, alla minuziosità del luogo e della scenografia così come all’atto del proiettare.

Il riflettore teatrale che il narratore/figlio punta sui personaggi, i molteplici film nei cinema dove si rifugia Tom per sfuggire alla realtà e anche gli stessi animaletti di vetro che compongono lo zoo del titolo, sono l’emblema della fragilità e della finzione: sono essenze quasi prossime all’assenza, non a caso trasparenti.

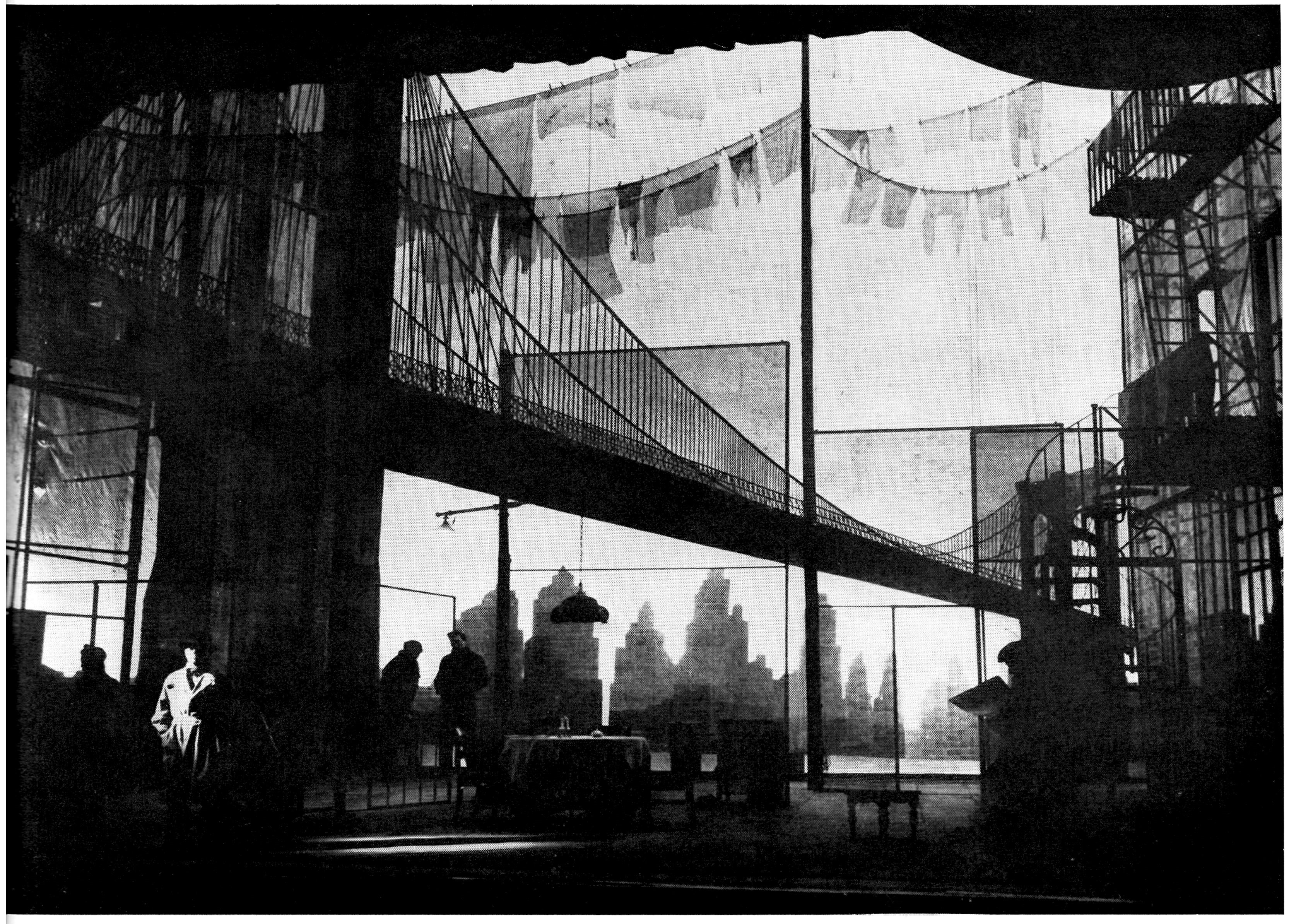

L’architettura della città americana si innalza cupa all’apertura del sipario, illuminata dalle luci drammatiche della ribalta e si mostra come memoria irreale, descritta dallo stesso Tennessee Williams:

“…un edificio fiancheggiato ai due lati da vicoli bui e stretti, che danno in canyon tenebrosi, ingombri di biancheria stesa ad asciugare, di portaimmondizie e dei sinistri tralicci delle scale antincendio che si susseguono a perdita d’occhio…”